***

Florence Noiville, vous êtes française, auteur de plusieurs romans, d’une douzaine de livres pour enfants, de quelques essais et d’une biographie qui maintenant fait référence sur l’écrivain et prix Nobel américain Isaac Beshavis Singer (tous vos livres sont traduits dans plusieurs langues). Vous êtes aussi journaliste au Monde et avez complété dans ce cadre un nombre impressionnant de portraits littéraires – ce qui a donné corps à deux livres : « So British » et « Literary Miniatures » (en français : « Ecrire c’est comme l’amour »).

- Florence Noiville, bonjour et merci d’être ici à l’Alliance Française de Chicago.

Est-ce une première fois?

Pas tout à fait, j’étais venue il y une vingtaine d’années, alors que je n’avais alors qu’une seule casquette, celle de journaliste au Monde. Peut-être avais-je déjà commencé dans l’obscurité et avec timidité à écrire pour les enfants, croyant qu’il était plus facile d’écrire pour les enfants – ce qui est une grosse erreur.

J’étais venue pour le Monde des Livres couvrir le ABA (American Booksellers Association) et j’ai comme tout le monde été estomaquée par cette ville, ces immeubles, son ambiance. Mais je n’étais pas revenue depuis. Et maintenant, je ressens le même coup de foudre pour cette ville.

- C’est en qualité d’écrivain que vous êtes ici aujourd’hui, et non en posture « d’intervieweur » (permettez moi cet anglicisme, à défaut de terme plus synthétique et approprié en français). Vous êtes cette fois la personne interrogée et non celle qui interroge.

Parlons donc de vos livres, et pour entrer dedans – mieux en donner le ton – je vous demanderais de bien vouloir lire la première page de votre dernier roman « L’illusion délirante d’être aimé ».

Il s’agit de mon troisième livre. Ils sont indépendants mais je me suis aperçue après coup qu’ils pouvaient être lus comme une trilogie, même si les personnages changent. Cette trilogie porterait sur l’amour et ses pathologies.

Voici le début du roman…

« Le désordre des êtres est-il vraiment dans l’ordre des choses ? De grands malades vivent parmi nous. Des psychotiques qui ne se contentent pas d’être fous mais feignent d’être normaux. Pour le commun des mortels, ceux qui n’en sont pas victimes, aucun symptôme n’est perceptible. Nous côtoyons ces désaxés sans y prendre garde. Il arrive qu’ils exercent des responsabilités. Il arrive même que nous les trouvions sympathiques. Jusqu’au jour où tout se détraque ».

- Je vous remercie pour cette lecture.

Il semble y avoir un fil conducteur dans votre œuvre romanesque puisqu’elle se décline autour des délires passionnels et plus précisément de l’amour « dans tous ces états », dans son aspect dangereux, mystérieux, déviant (voire nocif), je m’explique….il y a l’amour filial pris dans le filet de la psychose maniaco-dépressive (dans « La donation » votre premier roman), l’amour-passion à travers l’interdit (dans « L’attachement », le second), et finalement l’amour pathologique (dans « L’illusion délirante d’être aimé », le troisième livre).

Florence Noiville, vous semblez avoir un microscope et regarder à travers lui « l’amour fou ». La métaphore vous paraît-elle juste ? Le voyez-vous ainsi ? Et qu’est-ce qui vous a amené, selon vous, à creuser ce thème de la folie-amoureuse ?

Je vais commencer par ce qui m’a amenée à ceci, soit par le ferment des trois livres, sans m’appesantir trop sur les autres. Quand j’étais petite, ma mère était bipolaire, à l’époque cela s’appelait maniaco-dépressif sauf que dans ma famille très bourgeoise, française, conservatrice, un peu collet monté, on ne disait ni bipolaire, ni maniaco-dépressif, on ne disait rien du tout. Elle disparaissait, elle allait à l’hôpital psychiatrique ; et nous, on nous disait elle est partie en voyage, elle va revenir, elle est tres occupée. Evidemment comme vous le savez, les enfants sentent bien ces choses là et j’avais l’impression que quelque chose ne tournait pas rond. Très tôt, j’ai eu envie d’aller voir sous les apparences, et j’ai compris que c’était lié à quelque chose de psychiatrique. Je me suis assez vite intéressée à la psychologie, à la mécanique de la psyché humaine et du cerveau. Je n’ai pas fait ces études, J’ai un peu déviée, mais j’avais toujours ce centre d’intérêt très fort.

Dans mon premier roman – les premiers romans sont souvent autobiographiques – c’est l’histoire d’une relation mère-fille vu à travers un amour très particulier, le deuxième aussi à travers l’histoire de Lolita, et le troisième, c’est comme pour les deux autres, quelque chose aussi qui m’est arrivé. Au journal, il y avait une femme de mon âge, qui était mon amie. Bizarrement elle s’est mise à se comporter d’une façon étrange, hostile. J’ai pensé à ces amitiés toxiques ou même à un brin de jalousie, puis j’ai fait des recherches. C’est là que la fiction s’en mêle et que le roman apparaît.

Dans « L’illusion délirante d’être aimé » Il y a deux femmes, Laura, journaliste à la télévision et C. appelée seulement par une initiale (et je dirai pourquoi ensuite). C. commence à se comporter de façon inquiétante, elle s’habille comme Laura, la suit dans la rue, l’épie, l’appelle au milieu de la nuit, elle ouvre un faux compte facebook pour parler en son nom et il devient clair qu’elle la manipule totalement et que son objectif est de la déposséder d’elle-même ainsi que de lui prendre son émission de télévision. Quand elle l’appelle ou la voit, elle lui tient des propos délirants, comme « je suis sûre que tu m’aimes, tu es dans le déni mais je sais que tu es amoureuse de moi». J’avais entendu parler de cette pathologie qui s’appelle l’érotomanie ou le syndrome de Clérambault, et je trouvais extraordinaire d’essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l’homme ou de la femme qui est sous l’emprise de cette maladie, de cette psychose. Il ou elle est un peu comme dans une prison mentale. Un jour tout bascule, cela peut arriver là par exemple, je me dis mais isabelle m’a regardée ainsi…. et voilà, je commence à vous harceler. Aller dans le détail de cette psychose, de cette obsession, me fascinait ; c’était un peu comme ouvrir la tête de cette femme malade, regarder le fonctionnement cérébral, le décrire et dire ensuite à mes lecteurs « Suivez-moi, je vais vous montrer l’intérieur d’une psychose ».

- Il a donc plusieurs choses au début de l’écriture, le substrat autobiographique que vous évoquez et aussi un travail de recherche pour mieux comprendre. Dans ce cas particulier, pour Clérambault, vous avez fait des recherches qui touchent à la psychiatrie, la psychologie et aux neurosciences.

On pense bien sûr à McEwan qui traite également du syndrome de Clérambault dans « Enduring love » et qui avoue avoir passé deux ans dans un hôpital pour cerner les psychoses du cerveau afin de pouvoir écrire sur celles-ci.

Dans votre cas, qu’avez-vous fait précisément pour vous préparer à parler de ce syndrome?

A propose de McEwan, nous avons eu une conversation ensemble à ce sujet, un débat très intéressant qui se trouve accessible en ligne sur youtube.

Effectivement, j’ai la chance d’avoir eu accès à des psychiatres, neuropsychiatres, neurobiologistes et neuroscientifiques. A l’Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière à Paris, j’ai rencontré des psychologues et des psychanalystes qui traitaient ou avaient traité ce genre de cas. Et j’ai même vu une jeune femme malade et ses parents. La jeune femme avait alors dans les trente cinq ans. Alors qu’elle avait une vingtaine d’années, elle est allée avec une bande de copines à un concert de Bruel. Après le concert on l’a présentée au chanteur et à ce moment là, selon elle, il s’est passé quelque chose entre eux et depuis elle est persuadée que Bruel l’aime et ne cesse de penser à elle. D’un côté, cela peut faire sourire ; d’un autre, c’est tragique. Les autres amies aussi étaient fans du chanteur mais cela a passé. Cette jeune femme en revanche est restée sur cette idée fixe. C’est devenu une sorte de paranoïa, et maintenant elle ne peut vivre normalement, elle vit les rideaux fermés, dans la peur que Bruel l’épie. C’est une psychose grave dont on ne se relève pas facilement. C’est pourquoi j’ai fait de ce livre un thriller. Car souvent la personne psychotique se tue ou tue la personne qu’elle aime. Là, ce n’est pas le cas, mais je ne dévoilerai pas plus.

- Vous parlez du thriller et effectivement tous vos livres se présentent sous forme d’enquête : dans « La donation », c’est l’enquête de la narratrice sur son passé et sur celui de sa mère, dans « L’attachement », c’est l’enquête d’Anna, la fille de Marie qui cherche après la mort de celle-ci à comprendre sa mère au travers de son amour passé, et finalement dans « L’Illusion délirante d’être aimé », celle de Laura pour sauver sa peau. Avec le choix du polar, vous montrez l’angoisse, mais y a il encore d’autres raisons pour choisir ce genre?

Tout est raconté du point de vue de Laura, celle qui est harcelée. Laura est une journaliste qui a bien réussi. Elle est heureuse de son métier, elle vit avec un homme Eduardo qui semble un homme idéal mais quand elle lui raconte son histoire, son angoisse, il ne la comprend pas et son couple est en péril. Elle-même est en danger. Jeune, Laura était timide, introvertie. Avec le temps, elle avait atteint une certaine aisance et avec l’arrivée de C. elle est soudain renvoyée à ses fragilités d’origine.

De plus, il faut préciser que malgré sa psychose, la psychotique est tout à fait normale avec les autres collègues, voire charmante donc personne ne cerne le problème. Laura commence donc à se poser des questions. Quelle est la frontière entre la folie et la normalité ? C’est complexe, car nous avons tous en nous des germes de comportement étranges.

- Justement vous vous demandez dans le livre en reprenant le psychiatre Clérambault si la folie est contagieuse.

Je n’apporte pas de réponses car je préfère les livres qui posent des questions plutôt que ceux qui prétendent donner des réponses. Néanmoins dans ce cas précis, la folie de C. est contagieuse pour Laura. Quand quelqu’un est obsédé par vous, vous devenez vite obsédé par lui. En effet, Laura n’est pas malade mais elle est contaminée par l’autre. Au fond, elles se ressemblent. Elles étaient amies au début, leurs chemins se sont séparés, elles étaient en classe préparatoire. L’une a réussi, Laura, alors que l’autre non. Et en fait c’est un peu injuste car C. était brillante, peut-être même plus que Laura. Dans ces concours, il y a un côté loterie et Laura en a garde une forme de culpabilité. Un jour que Laura signe des livres dans une librairie, C. apparaît. Elle reprenne contact. Laura lui propose de l’aider et la fait entrer à la télévision où elle travaille. A partir de là, tout ce détraque. Ce que j’ai souhaité montrer, c’est que les pervers narcissiques, les psychotiques de ce genre ou tout simplement les gens manipulateurs savent sentir les failles, mettre le doigt dessus et appuyer là où ça fait mal. Ce n’est pas un hasard que cela tombe sur Laura, c’est pourquoi elles sont un peu comme un miroir.

Il est intéressant de se demander pourquoi l’obsession psychotique se porte sur un individu et non sur un autre, pourquoi aussi l’obsession peut être quelque chose de destructeur ou bien parfois de constructif. Par exemple, je me promenais aujourd’hui au Art Institute, je voyais des pommes de Cézanne et encore des pommes de Cézanne. Dans son cerveau d’artiste, il y aussi un circuit qui tourne en rond de façon obsessionnelle, et ce n’est peut-être pas si éloigné de l’autre forme d’obsession – toutes deux sont à la recherche de quelque chose ; mais dans le cas de Cézanne, l’obsession est constructive, artistique. Alors qu’ici elle est destructive, dévastatrice. J’ai voulu soulever tous ces mystères.

- J’ai effectivement apprécié le côté fluctuant dans la relation des deux femmes, le fait qu’il n’y ait pas de dichotomie, avec d’un côté le bourreau et de l’autre la victime. Et c’est vrai, le thème de l’obsession peut effectivement être un moteur de création.

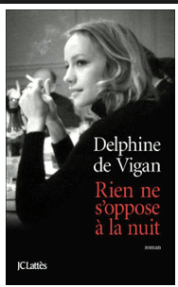

En lisant votre livre, un autre roman a fait écho – la lecture étant avant tout résonnance, réminiscences, images. Il s’agit du livre de Delphine de Vigan « D’après une histoire vraie ». Là aussi, l’histoire se déroule dans une atmosphère de polar et traite des thèmes de fiction et réalité. L’avez-vous lu ?

C’est très drôle, les livres sont sortis au même moment et c’est mon éditeur qui m’a parlé du livre de Delphine De Vigan et mettant l’accent sur ces similitudes. Je ne l’ai pas lu, comme je n’ai pas lu son précédent livre non plus qui lui aussi bizarrement était apparemment sur sa mère. Je croise parfois Delphine De Vigan et me demande si pour mon prochain roman je ne devrais pas lui demander ce sur quoi elle travaille….

- Vous avez une phrase que j’ai reprise de Laura, elle dit: « j’ai souvent tendance à penser que les faits ne sont jamais « vrais » en eux-mêmes. Que seuls existent les récits dans lesquels on les incruste ». Là il y a des liens incroyables avec le livre de De Vigan justement, mais peut-être est-ce tout simplement dans l’air du temps.

Oui, je pense. Et cette maladie au fond est beaucoup moins rare qu’on ne pense. J’ai parlé avec des chirurgiens, avec des professeurs aussi qui me racontent des histoires similaires avec des patients ou des étudiants. Ensuite, il y a l’importance des réseaux sociaux avec Facebook. Je plaisantais tout à l’heure en disant que vous êtes dans le déni et que vous êtes amoureuse de moi, mais c’est au fond une façon de dire que je lis dans vos pensées, que je vous contrôle. Pour moi, il y a aussi un jeu de miroir entre cette maladie qui, c’est exact, se trouve être dans l’air du temps et aussi cette société de contrôle dans laquelle nous vivons. Pensez par exemple aux annonces qui apparaissent sur Internet selon les sites que vous avez cliqués.

- Cet aspect est bien vu dans le roman lorsque C. crée un faux profil Facebook, se donne une fausse personnalité virtuelle (celle de Laura en l’occurrence) afin de mieux entrer dans la vie de celle-ci et la manipuler.

L’autre résonnance dont je parlais avant, c’est cette fois avec un film « Harry, un ami qui vous veut du bien ». Harry, l’ami toxique avec Sergi Lopez comme acteur principal….Avez-vous vu ce film ?

Oui, tout à fait. Mais il y a longtemps. Je me rappelle avoir fait un jeu de mots à l’époque dans le Monde, sur Harry en relation avec Harry Potter.

- En vous lisant, je me suis soudain dit : voilà, « Harry, un ami qui vous veut du bien », c’est en fait le syndrome de Clérambault mis en images.

En fait, j’avais surtout en pensée deux autres films. Tout d’abord « What ever happened to baby Jane » avec Bette Devis et Joan Crawford, qui paraît-il se détestaient à mort, comme à l’écran, et l’autre « Johnny Guitar» que j’ai découvert par hasard. Je déteste normalement les westerns mais j’ai adoré celui-ci, et j’ai appris ensuite que c’était un des films cultes de Godard comme de beaucoup d’autres cinéastes.

- Vous mélangez les registres de langue, et si vous êtes inspirée par le cinéma, vous puisez aussi dans l’univers littéraire et philosophique avec des références directes ou indirectes à Molière, par exemple dans « l’Attachement » où la scène de séduction se fait autour du Misanthrope ; vous parlez aussi beaucoup de Barthes, de Nabokov avec Lolita et l’amour interdit ; vous faites référence aux mythes grecs dans les livres d’enfants et enfin vous faites allusion de façon plus discrète à Duras et à Kafka que vous citez lui au début du livre. Il y a également l’univers scientifique (les neurosciences), médical (la psychiatrie) et juridique. C’est donc très riche, est-ce le fruit de votre engagement en qualité de journaliste et critique littéraire au Monde ? Ou cherchez-vous à fouiller la langue comme vous fouillez les labyrinthes de la psyché humaine – particulièrement quand un sentiment aussi violent que l’amour soudain l’investit ?

Oui, la question est très bonne. En étant critique littéraire, vous comprendrez que la littérature m’intéresse et que j’en suis nourrie. J’aime bien donner quelques coups de chapeaux aux auteurs que j’apprécie. On est tous au final le produit de nos lectures, des choses qui se déposent en nous, consciemment ou non.

Oui, c’est cela, des couches. Pour les autres registres, notamment le langage scientifique, cela me passionne pour les raisons évoquées auparavant. Quand on est neuroscientifique ou psychiatre, on s’interroge sur la mécanique des passions, sur la chimie des sentiments et au fond c’est une autre façon d’approcher les thèmes ou les émotions humaines qui occupent les écrivains depuis Homère. Tout à coup, les scientifiques nous apprennent des choses passionnantes sur ce qui se passe en nous, notamment quand on est follement amoureux.

La recherche n’a pas percé bien sûr les secrets du cerveau – on en est loin. C’est donc là qu’intervient l’écrivain.

Il y a eu d’ailleurs des expériences faites sur des gens qui regardent l’objet de leur amour et les endroits du cerveau sollicités sont ceux qui le sont aussi sous l’influence de la drogue, en état d’addiction. En fait, on pourrait comparer les troubles amoureux aux TOC, Troubles Obsessionnels Compulsifs.

- Parlons du style maintenant. Votre style est sobre, ramassé, sans fioriture. Vos phrases sont brèves, simples, limpides. Les chapitres sont courts, comme des fragments. En bref, vous ne faites pas dans le bavardage. Avez-vous une technique de relecture pour arriver à ce résultat?

Je coupe beaucoup. Je veux une forme ramassée, dense. On s’est un peu battus avec mon éditeur car mes précédents livres étaient encore plus courts et il disait : « Mets de la chair, mets de la chair !». Lui voulait un peu Niki de Saint Phalle et moi Giacometti. Effectivement, j’ai tendance à couper parce que je déteste les livres bavards. Je trouve que cela a beaucoup plus de force quand on peut dire les choses en une seule phrase. Vous me demandiez quelle était ma technique, et bien la corbeille à papier est très importante. J’épure, un peu comme le sculpteur qui enlève des copeaux et ne garde plus que l’essentiel. Un jour, mon mari se moquait de moi à ce propos. Il m’a rappelé le sketch de Fernand Reynaud. J’imagine que vous le connaissez tous… Sur un marché un type inscrit sur sa pancarte « Ici, on vend de belles oranges pas chères». L’autre vendeur se moque de lui en lui disant que c’est « ici » et pas ailleurs, que « pas chères » semble évident s’il souhaite avoir un acheteur, enfin « à vendre » est clair puisqu’il ne les donne pas. Il retire donc « ici, pas chères et à vendre ». Puis l’autre critique de nouveau « belles » car prétend-il vendre des oranges pourries ? Enfin, il ne reste que le mot « oranges » et là, de nouveau l’autre ajoute que ce ne sont effectivement pas des bananes…Au final, il efface tout et il ne reste plus rien.

Alors, vous voyez, quand il reste encore cent pages, c’est bien.

- Mais que faites vous pour épurer? Vous parlez souvent de l’importance de la voix, on sait que Flaubert gueulait ses textes afin de savoir ce qu’il fallait garder ou jeter. Est-ce que vous lisez à haute voix vos textes ?

Je suis fascinée par les voix. J’ai un projet, celui de faire une bibliothèque des voix, les enregistrer, car j’ai l’impression que je ne pourrai jamais décrire une voix. C’est vraiment difficile de décrire le grain d’une voix, de dire en quoi elle est unique. Mais je ne me relis pas à haute voix, je relis dedans ; j’entends à l’intérieur, un peu comme les musiciens qui regardent une partition et entendent la musique en eux.

- Vous faites court, par fragments. J’ai l’impression que vous avez très envie – et c’est ce qui se passe d’ailleurs – qu’on lise entre les lignes. Comme on sait, Zweig a dit « La pause fait partie de la musique », Blanchot lui pensait que « Le silence est ce qui parle quand tout est dit », souhaitez vous que votre lecteur vous lise entre les lignes, autant que dans le texte à proprement parlé?

Ah oui, tout à fait, merci de mettre l’accent là dessus. Le blanc, les silences… il me semble qu’il y a un dialogue qui doit s’instaurer entre l’écrivain et le lecteur. Les bons lecteurs lisent les choses que ne sont dans le texte.

La technique du fragment apporte aussi une esthétique plus moderne, surtout quand on pense à ce qui se passe dans nos cerveaux, c’est rarement linéaire et souvent irrationnel. Cette forme devenait donc assez adaptée au contenu.

- Revenons à autre chose que nous avons laissés. Vous avez parlé de C. et dans l’attachement de H. Vous aimez réduire vos personnages à une initiale. Ce raccourci, qui rappelle la censure du nom chez Kafka ou chez Perec, crée le mystère. Est-ce l’initial qui désigne sans designer ?

C. c’était en fait son nom de code lorsque j’écrivais, celui que je gardais dans mon carnet. Parfois je parlais du livre avec une amie américaine, et elle me disait « Parle-moi de la creepy woman ». C. cela allait donc pour creepy et aussi pour Clérambault. Il y a encore une autre interprétation possible. Dans mon journal même seul le fait d’entendre son nom me faisait frissonner, j’avais peur. La réduire donc à une initiale, c’était la mettre à distance. J’ai voulu aussi travailler sur cette peur dans le livre. Il y a une scène d’ailleurs que j’ai vécue moi-même. L’ascenseur s’ouvre et elle est là, Laura est pétrifiée. Il y a une dimension irrationnelle, presqu’animale qui passe entre les êtres sans qu’ils échangent aucune parole. Nathalie Sarraute parle de ce phénomène. On sait parfois si une personne est sympathique ou non, seulement en lui serrant la main, comme si des ondes passaient entre les êtres vivants.

C. donc, c’est pour la mettre à distance, pour me protéger.

- Et H. ? Le protagoniste dans « L’attachement », il est à la fois « Humbert Humbert » dans « Lolita « ou encore « Heidegger » pour Anna, ou bien je me disais peut-être est-ce H. pour l’Homme ?

Oui, effectivement, tout cela.

- je me demandais aussi si C. pouvait être pour « Claire », sachant que justement elle est tout sauf claire cette femme ?

Et bien voilà, absolument, vous avez tout vu.

- On parle des citations du début, j’aime beaucoup quand j’ouvre un livre regarder ce qui est autour, car ce n’est jamais un hasard, s’il y a un prologue, un épilogue ou autre. En l’occurrence votre livre s’ouvre sur deux belles citations, l’une d’Eluard « Il y a un autre monde mais il est dans celui-ci » ; quant à l’autre, il s’agit de l’aphorisme de Kafka « Une cage allait à la recherche d’un oiseau » (pour le texte original : « Ein Käfig ging einen Vogen suchen »). Pourquoi précisément ces citations au début du livre?

« Une cage allait à la recherche d’un oiseau », c’est en anglais « A cage in search of a bird » et aussi le titre retenu pour la traduction du livre. Et je trouve cela bien car d’abord c’est surprenant, et aussi parce que cette cage devait se fixer sur un oiseau. La pathologie est là et va devoir s’exprimer.

Eluard pour l’invisible qui est en nous, notre boîte crânienne, pour le mystérieux, pour l’invisible également qui passe entre les êtres vivants, sans l’usage des mots.

- Ces citations sont très belles. Elles donnent envie d’ouvrir le livre, et je m’étais interrogée sur ce choix, car elles ouvrent de nombreuses portes et il y a de vastes interprétations possibles. On peut y lire une dimension psychanalytique, freudienne, voire politique – poétique aussi, non ?

Pas seulement. Singer, que j’apprécie beaucoup et avec lequel j’ai passé de nombreuses années, bien qu’il était déjà mort, parlait de l’invisible dans le visible. Souvent l’irrationnel au début s’explique ensuite scientifiquement. Singer demande donc aux lecteurs de se méfier du visible. Je pense à tous ceux qui, comme moi, ont été élevés dans une atmosphère franco-française baignée par Descartes ; on s’imagine que le libre arbitre est souverain, alors que la liberté est si limitée.

- Vous avez une phrase très durassienne quand vous parlez de l’amour-amitié. « Elle ne m’avait pas demandée mais plutôt enlevée comme amie. J’avais été ravie dans les deux sens du terme ». L’idée de ravissement renvoie à l’extase bien sûr, à l’enchantement mais aussi à la capture et l’envoûtement – il rappelle celui des saints ou des martyrs.

Est-ce le côté inéluctable, insaisissable et profondément énigmatique de toute attirance humaine, de la passion, que vous avez voulu montrer ?

Souvenez-vous, je disais au début que Laura dans sa jeunesse avait dû lutter contre sa timidité. C. au contraire est toujours très à l’aise, expansive, elle sait la mettre en valeur. Laura alors est subjuguée, ravie et c’est ainsi qu’elles deviennent amies.

- Vous êtes d’une famille française mais parlez plusieurs langues, est-ce que vous participez à la traduction de vos livres ?

J’adore l’anglais depuis ma petite enfance, mais je suis loin d’être bilingue. Ma traductrice habite Chicago et on a fait des échanges pour relire, mais je reste limitée.

- Vous donnez des entretiens en anglais, par exemple avec Siri Hustvedt la semaine passée à New York. Est-ce que vous avez l’impression de donner autre chose de vous en anglais ? Est-ce une contrainte ou une libération ?

L’entretien en l’occurrence était axé sur les neurosciences, donc différent de celui que nous avons ici. Mais c’est vrai, on s’exprime différemment dans une autre langue.

– Du coq à l’âne, si vous étiez un peintre qui seriez-vous ?

Soulage peut-être.

– Si vous étiez un instrument de musique, lequel ?

Le violoncelle.

Mon père était fou de Bach, les Suites pour violoncelle entre autres, et je suis tombée amoureuse d’un homme qui joue du violoncelle. Il paraît aussi que le violoncelle est l’instrument le plus proche de la voix humaine.

- Oui, on parle de la viole de gambe, l’ancêtre du violoncelle, comme étant le plus proche de la voix humaine.

Vous faites dire à votre protagoniste Laura : « J’aime prendre des notes pour les choses que je ne m’explique pas ? » Est-ce pour cela que vous écrivez ?

Oui, cela part souvent d’une chose vécue et ensuite cela évolue très vite. En l’occurrence dans « La donation », je montre comment la vie d’une mère peut façonner la vie de sa fille, voire même influencer les filles de sa fille.

- Vous adoptez la perceptive des femmes dans votre œuvre, de femmes sur plusieurs générations et certaines situations sont à nul doute ancrées dans un substrat autobiographique (un jeu permanent entre dévoilement et pudeur). J’ai pensé en vous lisant à Annie Ernaux qui utilise sa propre vie pour mieux montrer l’universel. Est-ce votre vue aussi ? Est-ce que cet aspect autobiographique vous aide à vous approcher de l’authentique ?

J’ai une énorme admiration pour Annie Ernaux. Sa voix m’a beaucoup nourrie. Ensuite, bien sûr je m’écarte mais comme elle le point autobiographique est le point de départ. Je pars de l’expérience personnelle puis je l’étire dans tous les sens – un peu comme du chewing gum. Je l’examine sous tous les angles possibles : psychologique, scientifique, juridique éventuellement, jusqu’à ce que cela résonne avec les histoires de tout le monde.

Le livre « La donation » a été traduit en Bengali, lors d’une visite au Bengladesh une dame est venue vers moi en me disant que j’avais raconté l’histoire de sa propre mère alors que cette histoire me paraissait très ancrée dans un contexte spécifique. Puis elle a ajouté : « On pleure pour les mêmes raisons à Paris et à Dakar »

- C’est très beau et c’est un bon résumé de ce qu’est la littérature – les raisons pour lesquelles la littérature est explicative et thérapeutique. J’aimerais finir cet entretien sur une citation qui n’est pas de vous mais je souhaiterais avoir votre point de vue. Dans un entretien, Duras, qu’on a évoqué auparavant en soulignant votre style gratté à l’os, parle du concept de « livre libre », elle dit : «Ce que je reproche aux livres en général, c’est qu’ils ne sont pas libres. Ce sont des livres charmants, sans prolongement, sans nuit, sans silence. Autrement dit, sans véritable auteur. Des livres de jour, de passe-temps, de voyage. Mais pas des livres qui s’inscrivent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute une vie, le lieu commun de toute pensée ».

Est-ce que vous pensez écrire des « livres libres »?

C’est merveilleux en tout cas, je ne connaissais pas cette réflexion et je veux bien que vous me l’envoyiez.

- Je trouve que « L’illusion délirante d’être aimé » est « livre libre »

Merci, et je dirais que c’est à vous effectivement d’en juger. Un ami italien m’engageait en écrivant à me lancer, à ne pas avoir peur. Il y a tant de livres déjà sur le marché, alors quand on écrit, il faut y aller. C’est ce conseil que j’ai essayé de suivre.

- Merci Florence Noiville.

***